О благоверные христиане! Кто во многие земли часто плавает, тот во многие грехи впадает и веры лишается христианской.

Мне, рабу Божию Афанасию, сгрустнулось по вере: уже прошло четыре Великих поста, четыре Светлых воскресенья, а я, грешный, не знаю, когда Светлое воскресенье, когда пост, когда Рождество Христово и другие праздники, ни середы, ни пятницы; книг у меня нет: когда меня пограбили, то и книги у меня взяли; я с горя пошёл в Индию, потому что на Русь мне было не с чем идти, не осталось товару ничего.

Уже прошло четыре Светлых воскресенья в бусурманской земле, а христианства я не оставил: дальше Бог ведает, что будет. Господи, Боже мой! На тя уповах, спаси мя! Пути не знаю, как выйти из Индостана; везде война!

А жить в Индостане — всё истратишь, потому что у них всё дорого: я один человек, а по два с половиною алтына в день издерживаю, вина и сыты не пью.

Наткнулся тут на книгу американского автора Тома Николса «Смерть экспертизы», про то что все теперь стали экспертами во всем и перестали слушать экспертов. Так вот, написанная еще до ковида, книга начинается, с конфликта в Украине 2014 года и автор приводит следующую статистику: только один из шести американцев может найти на карте Украину. Среди тех кто закончил колледж: один из четырех.

Но куда более интереснее следующее: среди тех кто думал что Украина находится в Латинской Америке или в Австралии максимальное количество поддерживающих военное вмешательство Америки в этот конфликт.

Если так рассудить, получается что Американские томагавки поехали в Украину по той причине, что те кто принимал решение (народ) думал что они отправляют оружие в Латинскую Америку.

Удивительно, до какой степени тепло одевались люди в прошлом. Вот, скажем, деталь из «Преступления и Наказания» Достоевского:

На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу.

Одновременно с этим Раскольников ходит в летнем пальто, достаточно большом, чтобы в нем можно было незаметно пронести топор:

Руки его тряслись пришивая, но он одолел, и так, что снаружи ничего не было видно, когда он опять надел пальто. Иголка и нитки были у него уже давно приготовлены и лежали в столике, в бумажке. Что же касается петли, то это была очень ловкая его собственная выдумка: петля назначалась для топора. Нельзя же было по улице нести топор в руках. А если под пальто спрятать, то все-таки надо было рукой придерживать, что было бы приметно.

— Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин, — ведь, он же сам не говорит на этом проклятом языке! А? Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю, как по-украински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю, «а как кит»? А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.

Николка с треском захохотал и сказал:

— Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть…

— Мобилизация, — ядовито продолжал Турбин, — жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за три дня до приказа. Здорово? И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки, просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не идет — дело швах!

Но допустим, ты ушел бы дальше от этих мест и прибыл в Фессалию, к друзьям Критона; это точно, что беспорядок там и распущенность величайшие, и, вероятно, они с удовольствием стали бы слушать твой рассказ о том, как это было смешно, когда ты бежал из тюрьмы переряженный, надевши козлиную шкуру или еще что-нибудь, что надевают обыкновенно при побеге, и изменив свою наружность.

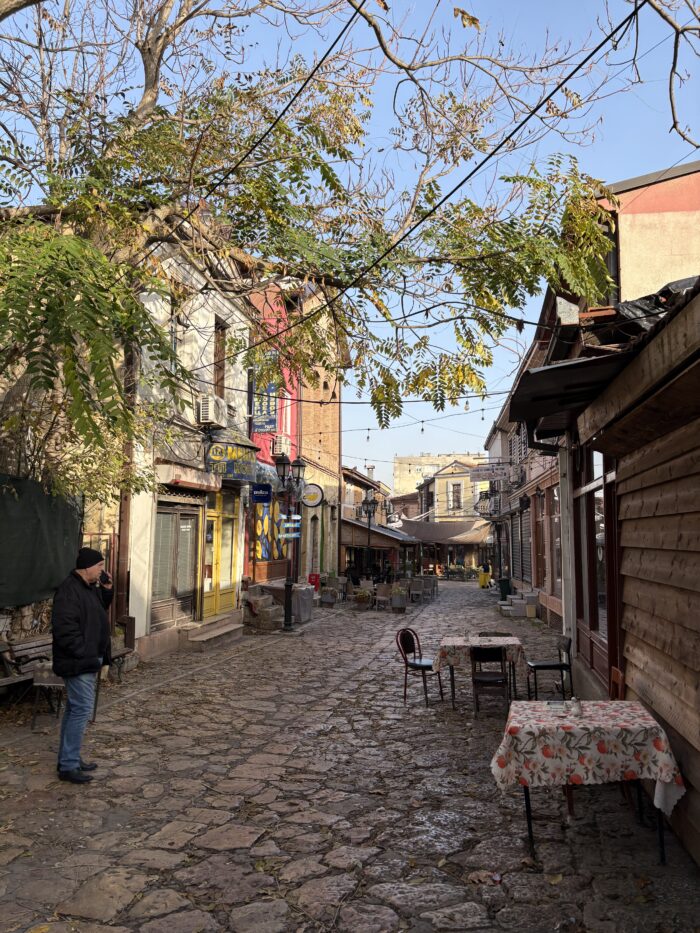

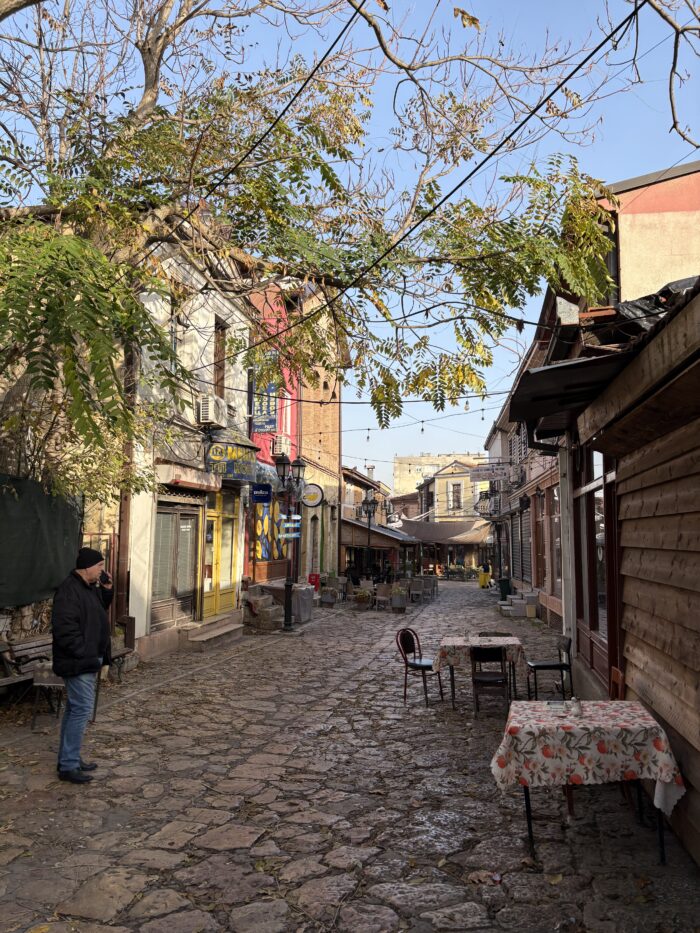

Не много что поменялось с тех пор в Фессалии, но все же что-то приятное в ней есть. Я люблю приезжать в Ларису, есть в ней вот эти вайбы, когда уже не Салоники, но еще и не Афины.

Помню как-то в кафе сердобольный парень взялся переводить нам с греческого на английский меню и не рассчитав время (меню было масштабное) потратил чуть ли не минут 10, причем, я честно уже и забыл, что было в начале этого меню. Но и бросать переводить было странно и вот мы сидели и честно слушали.

Сегодня с утра кто-то играл на улице на баяне, подумал тут же: не уж то кто-то празднует День Победы? Выбежал на балкон, представляя что там будет какой-нибудь бодрый старичок в гимнастерке, а там стоял юноша цыганенок, пришел заработать монетку. Хотел даже дать ему что-то, да он ушел, раньше чем я нашел мелочь.

У Гранина в его Ленинградском каталоге, было воспоминание, как в его детстве в их двор-колодец приходили все кому не лень, в том числе музыканты, чтоб заработать. Вот что-то вспомнилось.

С праздником!

Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его, у богадельни и желтого дома, виднелись кучки людей в белых одеждах и несколько одиноких, таких же людей, которые шли по полю, что-то крича и размахивая руками. Один из них бежал наперерез коляске графа Растопчина. И сам граф Растопчин, и его кучер, и драгуны, все смотрели с смутным чувством ужаса и любопытства на этих выпущенных сумасшедших и в особенности на того, который подбегал к ним.

Шатаясь на своих длинных худых ногах, в развевающемся халате, сумасшедший этот стремительно бежал, не спуская глаз с Растопчина, крича ему что-то хриплым голосом и делая знаки, чтобы он остановился. Обросшее неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и желто. Черные агатовые зрачки его бегали низко и тревожно по шафранно-желтым белкам.

— Стой! Остановись! Я говорю! — вскрикивал он пронзительно и опять что-то, задыхаясь, кричал с внушительными интонациями и жестами. Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом.

— Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили каменьями, распяли меня… Я воскресну… воскресну… воскресну. Растерзали мое тело. Царствие Божие разрушится… Трижды разрушу и трижды воздвигну его, — кричал он, все возвышая и возвышая голос. Граф Растопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся.

— Пош… пошел скорее! — крикнул он на кучера дрожащим голосом. Коляска помчалась во все ноги лошадей; но долго еще позади себя граф Растопчин слышал отдаляющийся безумный, отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно-испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике.